In der queeren Szene ist Palästinasolidarität voll im Trend. Doch Vorfälle rund um die Global-Sumud-Flotilla, die gerade über das Mittelmeer Richtung Gaza segelt, offenbaren die islamistische und damit queerfeindliche Gesinnung hinter dem Palästina-Aktivismus.

26. September 2025 | Jan Feddersen

Manchmal sind Klarstellungen nötig. Wie jetzt bei der sogenannten Global-Sumud-Flotilla, einem Konvoi an kleineren Schiffen, die sich in Mittelmeerhäfen versammeln, um anschließend in das Kriegsgebiet des von der terroristischen Hamas kontrollierten Gazastreifens zu gelangen. Dort sollen Essenspakete abgeliefert werden, weil Israel angeblich keine Nahrung in das Hungergebiet des umkämpften Gebiets hineinlasse. Die Flotille ist mit internationaler Aktivista-Prominenz besetzt, u.a. ist neben etlichen Abgeordneten verschiedener linker Organisationen aus Frankreich, Spanien und Italien auch die vormalige Klimakämpferin Greta Thunberg mit an den Bord.

Queere Passagiere auf Gaza-Flottille nicht willkommen

Nun hat sich ein Konflikt herausgeschält, dieser wiederum wurde in einem tunesischen Hafen ruchbar: Zur Solidaritätscommunity der Gaza-Flottille auf dem Mittelmeer gehören auch queere Aktivistas, und das sei nicht in Ordnung, stellten nun verschiedene Stimmen fest. Der Fernsehmoderator Samir Elwafi veröffentlichte auf Facebook seine Perspektive, hier mit KI aus dem Arabischen übersetzt:

„Palästina ist in erster Linie die Sache der Muslime und kann nicht von seiner spirituellen und religiösen Dimension getrennt werden – Jerusalem steht in dieser Hinsicht im Mittelpunkt seiner Symbole und seines Schicksals. Warum mischt ihr dann verdächtige Aktivisten darunter, die anderen Agenden dienen, die uns nichts angehen und nichts mit Gaza zu tun haben, wie zum Beispiel LGBT-Themen? Warum hören wir die Stimmen dieser Menschen in einer Flottille, die unsere Gesellschaften und ihre Solidarität mit Gaza repräsentieren soll?

Warum spaltet ihr die Menschen in Bezug auf die größte Sache, die sie eigentlich vereinen sollte? Warum all diese finanziellen, moralischen, ideologischen und sicherheitspolitischen Verdächtigungen in einer Flotte, die die arabische Sensibilität und das menschliche Gewissen repräsentieren sollte? Was kann man von einem arabischen Muslim erwarten, der die Slogans der „Queer”-Bewegung in einer Flotte sieht und hört, die im Namen seiner heiligsten Sache segelt und damit entweiht wird?!”

Eine weitere prominente Aktivistin, die sich öffentlich von queerer Präsenz distanziert hat, ist Mariem Meftah, die ebenfalls auf Facebook schreibt:

„Die sexuelle Orientierung jedes Einzelnen ist eine private Angelegenheit […]. Aber als „Queer”-Aktivist zu agieren bedeutet, die Werte der Gesellschaft anzutasten und einen Weg einzuschlagen, der meine Kinder und meine Angehörigen in eine Situation bringen könnte, die wir ablehnen. Ich lehne es ab, dass meinem Sohn in der Schule vorgeschlagen wird, sein Geschlecht zu ändern… Ich werde denen nicht verzeihen, die uns in diese missliche Lage gebracht haben; wir müssen darüber sprechen, denn manche überschreiten gerne eine rote Linie oder haben dies bereits getan. Ich rufe alle dazu auf, die Situation zu retten und den Fehler gegenüber den Menschen wiedergutzumachen, die ihr Blut gegeben haben, damit diese Flottille zustande kommen konnte.“

Islamistische Ideologie statt queerer Befreiung

Beide Stimmen können als plausibel verstanden werden: Sie sagen, was Sache ist. Mit einem linken Internationalismus, der sich allen echten oder imaginierten Unterdrückungsfeldern widmet, soll die Gaza-Flotille nichts zu tun haben. Es geht um die, wie sie es verstehen, Befreiung Palästinas, eine heilige Sache, die von profan-irdischen Angelegenheiten wie Queerness nicht beschmutzt werden soll, also nicht um die Möglichkeiten queeren Lebens.

Diese Ablehnung finde ich erfrischend deutlich – und demonstriert eindrücklich, was unsere „Queers for Palestine“-Freund*innen nicht wahrhaben wollen: Das Palästina, das sich die Pro-Hamas-Aktivistas vorstellen, ist queerfrei. Kein Catwalk für Menschen, wie es heißt, „mit blauen Haaren“. Es geht um die Tilgung Israels zugunsten eines islamistischen Regimes, nicht um ein antipatriarchales Stuhlkreisprojekt. Wer als Queer-Aktivista unbehelligt durch den Alltag gehen will, phantasiert sich kein Leben im Hamas-beherrschten Gaza, sondern in Tel Aviv.

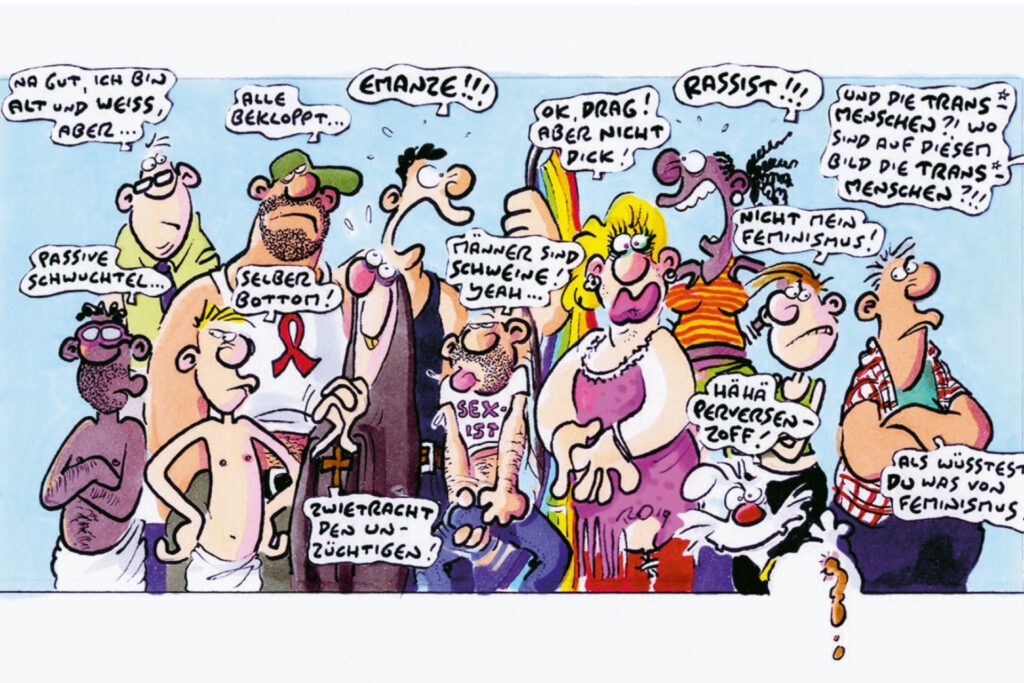

Die Verdeutlichung dessen, worum es auch in Berlin propalästinensischen (faktisch: Pro-Hamas)-Aktivistas geht, ist für die betroffenen Queers ernüchternd. Falls sie diese Ernüchterung überhaupt zur Kenntnis nehmen wollen, falls sie ihre Hoffnungen als Illusionsgewölk erkennen, was beim Dyke* March im vorigen Jahr in Berlin unterblieb, als am Ende der prolesbianischen Prozession in Neukölln (Hot Spot der Hamas-Community und auch der Dyke-March-Fellows) sich beide Teile der Demo fast geschwisterlich um die Hälse fielen.

Übersehen wurde damals, dass ein halbes Jahr zuvor und wenige Monate nach dem Massaker der Hamas in der Negev-Wüste Israels an tausenden Menschen (meist jüdische Israelis) eine Demo für die Palästinenser in Berlin dreigeteilt werden musste, weil sich der gewichtigste Teil der in Berlin lebenden Palästinafreunde weigerte, in einer Demo mit queeren Prideflaggen und die sie tragenden Queeraktivistas zu laufen.

Doch nicht nur der Berliner Dyke* March ist auf einem irreführenden Solidaritätstrip mit Queer-Hassern. Auch der INTA* Pride, eine Parade für Transidentitäten, widmete sich in diesem Jahr ganz der palästinensischen Befreiung. In einem Statement hieß es unter anderem: „Der Kampf für palästinensische Freiheit ist untrennbar mit unserem Kampf für trans und queere Befreiung verbunden.“

Queers for Palestine: Illusion in eigener Sache

Nein, die Solidarität des Queeraktivismus mit der sogenannten palästinensischen Sache ist eine Täuschung in eigener Sache. Man glaubt sich in globaler Einigkeit und würde nach einer Hamas-artigen Weltrevolution doch nur allenfalls Platz auf dem Kehrichthaufen islamistischer Moral haben.

Israel übt, last but not least, sich in Geduld mit der Gaza-Flotille, abwartend, bis sie vor den Küsten Gazas und Israels aufgefischt werden können. Es gab bereits Angebote seitens der Israelis, dass die Flottille den Hafen in Ashkelon ansteuern dürfe, und von dort würden die Hilfsgüter übernommen, um sie an die Notleidenden in Gaza weiterzugeben. Doch das wurde ausgeschlagen. Von den Flottilistas wurden stattdessen schwere Vorwürfe erhoben, Israel würde sie mit Drohnen beschießen. Doch das israelische Militär beherrscht feinsinnigere Methoden: Mit Störsendern ließen sie nun die Radios der Flotillistas kapern – und es ertönte: Musik von Abba. Unter vielen Queers (wie von mir, Befreiungstonspuren aus den Siebzigern) hochgeschätzt. Darauf ein: Thank you for the music.

Jan Feddersen ist Gründungsvorstand der Initiative Queer Nations und Redakteur für besondere Aufgaben bei der taz.

Auf ein Wort in eigener Sache: Die 2005 gegründete Initiative Queer Nations versteht sich getreu des Mottos von Magnus Hirschfeld „Durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit“ als Debattenplattform. Im Blog gibt es Kommentare, Analysen, Berichte zu aktuellen Themen, die unsere Arbeitsschwerpunkte berühren. Neben der Herausgabe des „Jahrbuchs Sexualitäten“ seit 2016 und Veranstaltungen, etwa unseren Queer Lectures, erweitern wir damit unser Angebot. Wir sagen: Mainstream kann jeder – wir haben das nicht nötig! Wir arbeiten ehrenamtlich. Alle Texte in unserem Blog sind kostenfrei zugänglich. Damit das weiterhin möglich ist, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns mit einer Spende oder Mitgliedschaft bei der IQN e.V. unterstützen.